施設のご案内

Facility

- ホーム

- 施設のご案内

施設を探す

すべて

-

ごこうきねんかん

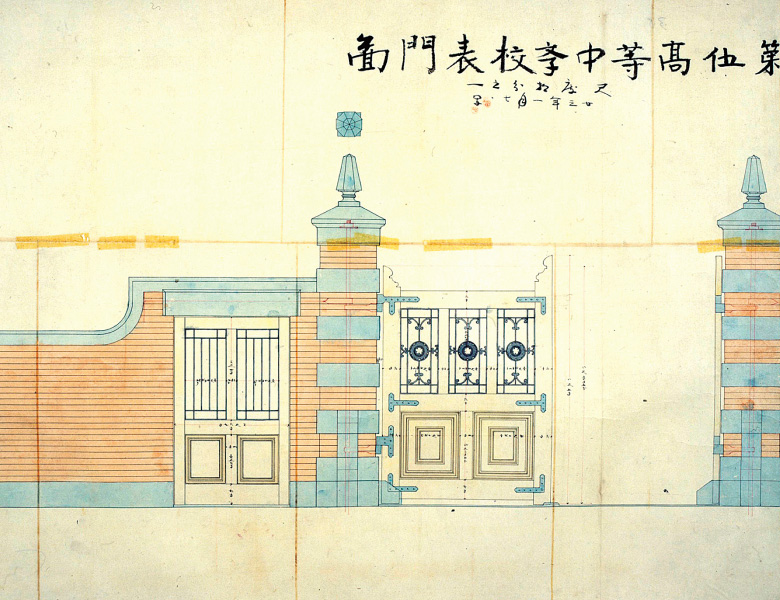

重要文化財 五高記念館

(旧第五高等中学校 本館)

五高の教室棟として、1888(明治21)年2月に着工し、1年半の月日を要して1889(明治22)年8月に完成した。煉瓦を積み目地の漆喰で接着した組積造で、庇や建物内部には西洋風の装飾が施されている。建築は文部省の直轄工事として行われ、文部技師山口半六、久留正道が設計・工事を監督した。旧制高等学校の現存する建物としては、最も古いものの一つ。

開館時間:10:00 – 16:00(入館 15:30まで)

休館日:毎週火曜日、年末年始、その他大学の都合による休館日あり -

えいせいぶんこけんきゅうセンター

永青文庫研究センター

熊本大学永青文庫研究センターは、永青文庫資料をはじめとする熊本藩関係資料の総合的な研究を通じて当該資料に立脚した拠点的研究を組織するとともに、文化行政機関等との連携によって地域文化振興に貢献し、もって熊本大学の教育、研究及び社会貢献活動の充実発展に寄与することを目的とする。

-

そうせき・やくもきょういくけんきゅうせんたー

文学部附属漱石・八雲教育研究センター

本センターは、熊本大学の前身である第五高等学校(第五高等中学校)ゆかりの夏目漱石及び小泉八雲に関して、その熊本時代のオリジナル資料等の調査研究を含めた総合的な研究を通じて当該資料に立脚した拠点的研究を組織するとともに、その研究成果を出版物刊行及び文化行政機関との連携により市民講座・セミナー・フォーラムを開催して定期的に発信することで地域の文化振興に貢献し、人文社会科学系分野の研究及び文化振興の発展に寄与する人材の育成に資することを目的としています。

-

こくさいまんががくきょういくけんきゅうせんたー

文学部附属国際マンガ学教育研究センター

国際的研究拠点形成と成果の国際発信(研究)、現代文化資源研究開発人材の育成(教育)、アーカイブ化による地域文化資源開発(社会貢献)を三本柱に、マンガを中心とするメディア芸術を対象とした研究の拠点を整備することで、産官学連携による「マンガ県くまもと」構想の中核的役割を担うと同時に、国内外のメディア芸術・現代文化研究をリードするような研究機関となることを目指しています。

- mangarc@kumamoto-u.ac.jp

-

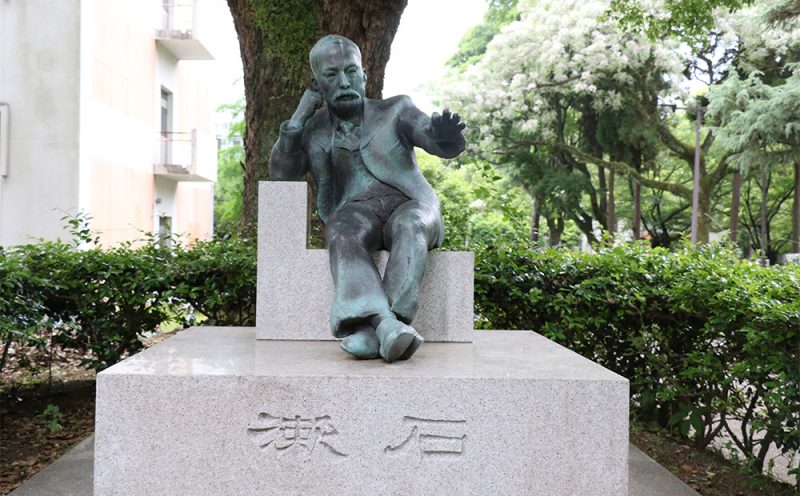

なつめそうせきせんせいのひ・どうぞう・くひ

夏目漱石先生の碑・銅像・句碑

銅像の脇にある碑には、1897(明治30)年10月10日の開校記念日に教員総代として読んだ祝辞の一節「夫レ教育ハ建国ノ基礎ニシテ、師弟ノ和熟ハ育英ノ大本タリ」が刻まれている。1962(昭和37)年、五高開校75周年を記念して五高同窓会によって建立。1996(平成8)年に建立された句碑には漱石の五高を詠んだ俳句の中から「秋はふみ 吾に天下の志」の一句が刻まれ、傍らの漱石座像は、左手を前に伸ばした姿である。この左手に頭をなでてもらうと頭がよくなると言い伝えられている。

-

ふぞくとしょかん

附属図書館

熊本大学附属図書館は、学術情報基盤としての不可欠な資料を収集・保管し、教育・研究環境の充実に努めるとともに、学内外の利用者に対して、効果的に提供することを目指します。

開館時間:通常平日8:40 – 22:00、土日休日12:00 – 18:00

休館日:年末年始、夏季一斉休業日、その他の臨時休館日

- Photo Gallery & Digital Contents

-

こうがくぶけんきゅうしりょうかん

重要文化財 工学部研究資料館

(旧熊本高等工業学校 機械実験工場)

熊本高等工業学校の機械実験工場として1908(明治41)年竣工した。文部省技手による設計。熊本大学に引き継がれ、1970(昭和45)年に新工場ができるまで実習施設として使用された。館内には明治から大正期にかけて購入された極めて貴重な11台の機械が動態保存(動く状態で保存)されており、建物と共に重要文化財となっている。また、日本機械学会の機械遺産の認定も受けている。

【一般公開】毎月第3木曜日

開館時間:13:00 – 16:00

- Photo Gallery & Digital Contents

-

まいぞうぶんかざいちょうさせんたー

埋蔵文化財調査センター

熊本大学の各キャンパスは、ほぼすべてが埋蔵文化財の包蔵地に指定されており、黒髪町遺跡(黒髪地区)、本庄遺跡(本荘地区)、大江遺跡(大江地区)などをはじめ、縄文時代から近世にかけて計8遺跡が存在しています。

これらの遺跡は平成5年に決定した大学の現地再開発事業によって、破壊の危機にさらされています。そこで、遺跡の調査(記録保存)を目的として、平成6年に熊本大学埋蔵文化財調査委員会および熊本大学埋蔵文化財調査室が設置されました。その後、平成23年10月1日に学内共同教育研究施設として位置づけられ、組織名称が「熊本大学埋蔵文化財調査センター」となりました。

調査センターでは、以後、再開発事業に先立って構内遺跡の調査を行っています。そして、その成果を年報、報告書として公表しています。開館時間:9:00 – 17:00

休館日:土日祝、年末年始、夏季一斉休業日

-

ぶんしょかん

文書館

熊本大学文書館は、熊本大学ならびに熊本の地域に関する学術的研究資料の管理を行うことを目的として、平成28年4月に設置されました。令和5年4月1日付けで、本館は「歴史資料等保有施設」として内閣総理大臣の指定を受けました。現在、以下3つのテーマを中心とした資料の収集・整理・保存・公開を行っています。

【要事前予約】

閲覧時間:10:00 – 16:30(申込時間 10:00 – 12:00/13:00 – 16:00)

休館日:土日祝、年末年始、夏季一斉休業日

- Photo Gallery & Digital Contents

-

くまもとみずじゅんかん・げんさいけんきゅうきょういくせんたー

くまもと水循環・減災研究教育センター[CWMD]

くまもと水循環・減災研究教育センターは、沿岸域環境科学教育研究センターと大学院自然科学研究科附属減災型社会システム実践研究教育センターを統合するとともに、大学院先端科学研究部所属の地下水拠点研究グループおよび政策創造研究教育センターの関連分野の教員を結集し、平成29年4月1日に発足しました。

-

ひごいいくミュージアム

肥後医育ミュージアム

1756(宝暦6)年に肥後藩主・細川重賢公により創設された医療寮「再春館」から熊本大学医学部まで、常に時代を先駆けてきた肥後医育の伝統と歴史を語る貴重な資料を収集展示している。

開館時間:10:00 – 17:00(入館 16:30まで)

休館日:土日祝、年末年始、夏季一斉休業日 -

くまやくミュージアム

熊薬ミュージアム

開学130年以上の歴史をもつ薬学部に関する貴重な資料や珍しい実験器具の展示をはじめ、くすりの知識などを紹介する様々なコーナーを設置している。

【要事前予約】

開館時間:9:30 – 17:00

休館日:土日祝、年末年始、夏季一斉休業日 -

やくようしょくぶつえん

薬用植物園

薬学部の前身である官立熊本薬学専門学校の薬草園として1927(昭和2)年に開設。保有する植物数は1500種あまりで、日本薬局方に収載されている生薬の基原植物も多く保有している。また、旧細川藩の薬園であった蕃慈園に由来するモクゲンジ、テンダイウヤク、サンシュユ、サンザシ、ニンジンボクが現存している。

※定期的に薬草パーク観察会等のイベントを開催

- Photo Gallery & Digital Contents